Altri articoli della stanza Idrogeno

Stoccaggio e Distribuzione di Idrogeno

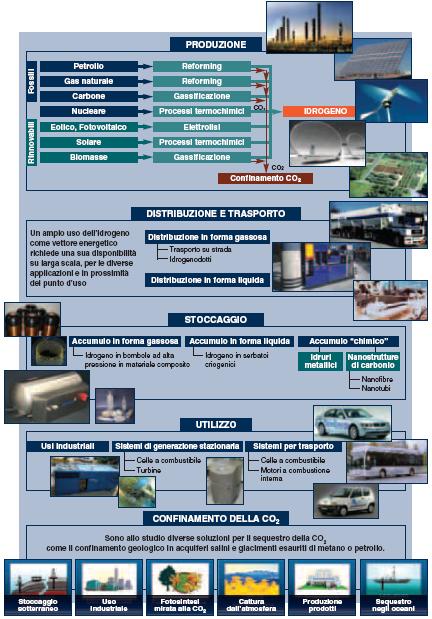

Nella figura seguente è riportato uno schema dei possibili metodi di produzione e di utilizzazione dell’idrogeno.

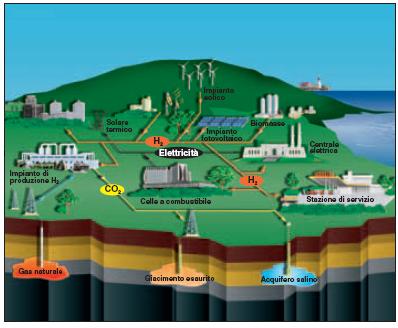

A sinistra, notiamo un impianto di produzione tradizionale tipo “steam reforming” alimentato da GAS NATURALE trasportato da un METANOdotto.

La CO2 coprodotta (linea gialla) viene separata e confinata in giacimenti esauriti di idrocarburi o in acquiferi salini a grande profondità (come si vede in basso).

Nella parte superiore sono indicate le altre tecnologie di produzione da fonti RINNOVABILI (linea arancione): solare termico, impianti eolici, fotovoltaici, biomasse.

L’idrogeno prodotto sarà poi utilizzato in centrali termoelettriche tradizionali, in impianti a celle a combustibile o nei trasporti, sfruttando veicoli a combustione interna o a celle (parte destra della figura).

L’energia elettrica così prodotta potrà essere dedicata all’alimentazione delle utenze diffuse (linea nera).

L’idrogeno può essere trasportato e accumulato in forma gassosa, liquida oppure adsorbito su materiali speciali); ogni forma presenta aspetti favorevoli e svantaggi e tutte, se pur in gran parte già utilizzate, richiedono significativi sforzi di ricerca e sviluppo per un impiego su larga scala affidabile e economicamente competitivo, come nel caso di una rete adeguata per il rifornimento degli autoveicoli.

Per il trasporto dell’idrogeno gassoso si può pensare a idrogenodotti ed esistono esperienze significative in tal senso ma vanno migliorate le tecnologie per i materiali da impiegare e per la

compressione del gas (minore POTERE CALORIFICO e quindi maggiori portate per la stessa quantità di energia).

Il trasporto in forma liquida in bombole utilizzando autocarri presenta problematiche ancora più complesse e sembra, in prospettiva, conveniente solo per quantità limitate e percorrenze elevate.

I metodi di STOCCAGGIO dipendono dalle applicazioni considerate e sono critici soprattutto per l’impiego a bordo di veicoli, richiedendo una elevata densità di energia.

Esistono diverse tecnologie di accumulo dell’idrogeno, le quali comunque devono rispondere a requisiti di EFFICIENZA, praticità ed economicità.

Nessuna di queste è ad oggi pienamente soddisfacente; tuttavia nel seguito vengono descritte brevemente quelle più promettenti, facendo riferimento - per semplicità - all’uso come combustibile per automobili, certamente una delle applicazioni più appetibili.

Qui le soluzioni possibili prevedono la COMPRESSIONE del gas, la sua liquefazione e infine l’accumulazione su idruri metallici (vedi figura).

COMPRESSIONE

Il modo più semplice ed economico per accumulare IDROGENO è di utilizzarlo sotto forma di gas compresso a pressione di 200-250 BAR (ed oltre).

La tecnologia risulta tuttavia non facilmente proponibile per l’uso a bordo di auto tradizionali, a causa del peso ed ingombro dei serbatoi attualmenteutilizzati, che rappresentano un limite all’autonomia e capacità di carico del veicolo.

Di recente, notevoli progressi sono stati fatti con l’introduzione di serbatoi con struttura metallicao termoplastica rinforzata con fibre di CARBONIO, di vetro ed arammidiche(1), che presentano un peso 3-4 volte inferiore a quello dei comuni serbatoi e che consentono di superare in parte gli inconvenienti dell’uso delle bombole tradizionali.

Questi serbatoi sono in grado di operare a pressioni fino a 350 BAR (potenzialmente fino a 700 bar) e consentono quindi di ottenere densità di accumulo di IDROGENO adeguate all’uso a bordo di veicoli.

Le caratteristiche di sicurezza sono solitamente molto elevate, grazie alla robustezza dei serbatoi ed all’introduzione di fusibili antiscoppio in caso di incendio, e di valvole di interruzione del circuito in caso di urto.

Per quanto riguarda normative di sicurezza e licenze per usi a bordo di veicoli, le bombole di IDROGENO sono soggette a restrizioni analoghe a quelle adottate nel caso del GAS NATURALE.

LIQUEFAZIONE

L’idrogeno può essere immagazzinato anche in forma liquida ad una temperatura di -253 °C.

Per mantenere queste temperature sono stati messi a punto serbatoi criogenici a doppia parete, con un’intercapedine, dove viene fatto il vuoto (serbatoi tipo “dewar”).

Questa tecnologia è ormai consolidata in Germania, dove la BMW la utilizza da oltre 15 anni su auto ad IDROGENO alimentate con motori a combustione interna.

L’accumulo in forma liquida è forse la tecnologia che oggi meglio soddisfa, da un punto di vista teorico, le esigenze specifiche dell’autotrazione; tuttavia anch’essa presenta dei limiti.

A sfavore dell’idrogeno liquido giocano la maggiore complessità del sistema, non solo a bordo del veicolo ma anche a terra, per la DISTRIBUZIONE ed il rifornimento, ed i maggiori costi ad esso associati.

Anche il costo energetico della liquefazione è considerevole, corrispondendo a circa il 30% del contenuto energetico del combustibile, contro un valore compreso tra il 4% ed il 7% per l’idrogeno compresso.

ACCUMULO CHIMICO

L’idrogeno può legarsi chimicamente con diversi metalli e leghe metalliche formando idruri, composti in grado di intrappolare IDROGENO a pressioni relativamente basse.

Il gas penetra all’interno del reticolo cristallino del metallo, andando ad occupare i siti interstiziali.

Tale tecnologia permette di raggiungere densità energetiche potenzialmente maggiori dell’idrogeno compresso e paragonabili con quelle dell’idrogeno liquido.

Il volume di STOCCAGGIO si potrebbe ridurre di 3-4 volte, rendendo possibile l’uso nelle autovetture, mentre l’energia specifica dipende dal peso specifico del metallo di base.

Le percentuali in peso dell’idrogeno sul peso del metallo variano dall’1 al 12,7% (idruro di litio) mentre per le comuni bombole tale percentuale è di poco superiore all’1%.

A fronte di tali caratteristiche positive, esistono ancora numerosi problemi da superare per la realizzazione di sistemi di accumulo veramente competitivi.

Ad esempio, occorre lavorare ancora per migliorare la stabilità strutturale e termica del materiale, per depurarlo dalle impurità presenti nell’idrogeno,

per rendere compatibili temperatura e pressione con le applicazioni previste, ecc.Per il trasporto dell’idrogeno gassoso si può pensare a idrogenodotti ed esistono esperienze significative in tal senso ma vanno migliorate le tecnologie per i materiali da impiegare e per la COMPRESSIONE del gas (minore POTERE CALORIFICO e quindi maggiori portate per la stessa quantità

di energia).

Il trasporto in forma liquida in bombole utilizzando autocarri presenta problematiche ancora più complesse e sembra, in prospettiva, conveniente solo per quantità limitate e percorrenze elevate.

I metodi di STOCCAGGIO dipendono dalle applicazioni considerate e sono critici soprattutto per l’impiego a bordo di veicoli, richiedendo una elevata densità di energia.

Esistono diverse tecnologie di accumulo dell’idrogeno, le quali comunque devono rispondere a requisiti di EFFICIENZA, praticità ed economicità. Nessuna di queste è ad oggi pienamente soddisfacente; tuttavia nel seguito vengono descritte brevemente quelle più promettenti, facendo riferimento - per semplicità - all’uso come combustibile per automobili, certamente una delle applicazioni più appetibili.

Qui le soluzioni possibili prevedono la COMPRESSIONE del gas, la sua liquefazione e infine l’accumulazione su idruri metallici (figura sopra).

Comunque, allo stato attuale, i materiali disponibili portano a sistemi di accumulo troppo pesanti: a parità di peso, il veicolo presenta un’autonomia tre volte inferiore a quella ottenibile con IDROGENO liquido o compresso con serbatoi di tipo avanzato.

Sono invece indubbi i vantaggi in termini di convenienza, compattezza, stabilità dello STOCCAGGIO, sicurezza.

Una tecnologia recentissima e ancora sperimentale riguarda l’utilizzo di nanostrutture di CARBONIO (nanotubi e nanofibre di CARBONIO), scoperte all’inizio degli anni 90, che stanno dimostrando buone capacità di adsorbimento dell’idrogeno, con risultati in alcuni casi sorprendenti.

Su questi materiali sono in corso ricerche da parte di numerosi gruppi di lavoro, ma i risultati ottenuti, spesso in contrasto tra di loro, sono per il momento difficilmente confrontabili in quanto le esperienze sono state effettuate su campioni di materiali di diverso tipo, provati in condizioni di pressione e temperatura molto diverse tra loro.

Il campo di variazione della pressione va da pochi BAR ad alcune centinaia di bar, la temperatura da 80 °K a 800 °K, le percentuali di adsorbimento in peso variano da valori inferiori all’1% ad un incredibile 60%.

(1) A base di ammidi aromatiche.

DISTRIBUZIONE

A seconda delle quantità interessate, l’idrogeno può essere trasportato per mezzo di autocisterne o con idrogenodotti.

Fra le due opzioni, entrambe praticabili con le tecnologie attuali, esistono grosse differenze di costo e quindi solo specifiche analisi tecnico-economiche per le singole applicazioni possono determinare quale sia di volta in volta la soluzione migliore.

Tubazioni di grosse dimensioni in acciaio standard (e quindi senza requisiti specifici) hanno trasportato IDROGENO in Germania, nel distretto della Ruhr, dai produttori ai consumatori sin dal 1938, senza particolari problemi di sicurezza (le tubazioni erano provviste di sensori per possibili fughe ed erano previste periodiche ispezioni di controllo).

D’altra parte è utile ricordare come anche in Italia, per più di 70 anni, si è distribuito nelle città senza problemi particolari il cosiddetto “gas di città”, costituito da miscele di IDROGENO (50%) e monossido di CARBONIO (50%), dove l’elemento di maggiore pericolosità era il monossido di CARBONIO, in quanto altamente tossico.

Attualmente anche città a densità di popolazione estremamente elevate, come Pechino, sono servite da reti di DISTRIBUZIONE di questo tipo di gas.

Idrogenodotti di dimensioni significative sono attualmente presenti in diverse nazioni: esiste una rete di circa 170 km nella Francia del Nord, per un totale nell’intera Europa di più di 1.500 km.

Il Nord America, poi, possiede più di 700 km di condutture per il trasporto dell’idrogeno.

L’esperienza accumulata nel settore della DISTRIBUZIONE gas può quindi essere utilizzata in maniera molto diretta anche per la realizzazione e l’esercizio di reti di DISTRIBUZIONE dell’idrogeno, grosso modo simili alle attuali reti per il GAS NATURALE; le maggiori differenze potrebbero risiedere nei materiali utilizzati (alcuni acciai, tipo quelli al cromo e al molibdeno, hanno migliore compatibilità con l’idrogeno) e nei criteri di progetto delle stazioni di pompaggio.

In particolare, sebbene abbia una densità energetica volumetrica minore di quella del GAS NATURALE, l’idrogeno è meno viscoso, per cui, con un’adatta progettazione, l’energia necessaria per il suo pompaggio diventa paragonabile a quella richiesta per la stessa quantità di energia trasportata con il

GAS NATURALE.

Reti di DISTRIBUZIONE per IDROGENO liquido, risultando particolarmente costose e di difficile gestione, sono state realizzate solo per applicazioni particolarmente specializzate, come il rifornimento di veicoli spaziali.

Tratto da ENEA "Idrogeno energia del futuro"